一昔前までは、仕事場でも学校でも、計算道具として必須だったそろばん。

そんなそろばんは、いつから日本で使われるようになったのでしょうか。

今回は、小学生にも知って欲しいそろばんの歴史を分かりやすく紹介します。

スポンサーリンク

「そろばん」はどこからやってきた?

そろばんの前身と考えられる計算道具は紀元前から、世界中のさまざまな文明で、さまざまな形で存在していました。

そのなかでも、今日使っているそろばんの原型は、中国の宋の時代以降に発達したと考えられています。

そろばんは中国から日本に伝わった

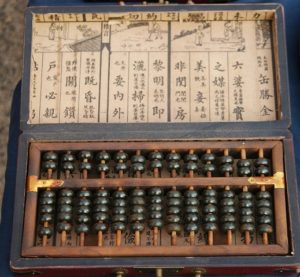

中国ではそろばんのことを「算盤(スアンパン)」と呼び、5玉2つ、1玉5つの形をしていました。

日本には、室町時代(15世紀半ば)に中国商人が貿易取引でそろばんを日本に伝えたとされています。(諸説あり)

その時、日本にそろばんが持ち込まれたルートは、長崎と大阪の堺が有力です。

日本風土記という1570年代の書物にも、「そおはん」という名称でそろばんが記されており、当時の日本にそろばんが普及していたことが分かります。

ただし、このときのそろばんは、今で見るようなそろばんと違う形をしていました。

中国から伝わったそろばんですから、5玉が2つ、1玉が5つあったのです。

珠もだんご型で、丸みを帯びていました。

日本にそろばん文化が伝わってから、しばらくは、この中国から来たそろばんの形が受け継がれることになります。

長崎で製造されたそろばん

長崎では、そろばんがいち早く製造されることになりました。

それがめぐりめぐって滋賀県大津に伝わり、大津そろばんが誕生します。

後でも紹介しますが、大津そろばんは、今でもそろばんの2大名産地の一つである播州そろばんの起源となっています。

日本に伝わったそろばんは、5玉1つ、1玉5つの形で使われるようになります。

そして、5玉1つ、1玉4つという、今のそろばんの形に統一されるのは、昭和に入ってからのことでした。

スポンサーリンク

日本のそろばんの歴史

室町時代に日本に伝わったそろばんは、その後どのような歴史を刻んできたのか紹介します。

戦国時代(1467年~)のそろばん

中国から持ち込まれたそろばんは、最初に武士の間で使われるようになります。

というのも、戦国時代の日本は、国内で天下統一を目指す領主たちが戦をしている時代です。

戦に勝つために戦略を練るわけですが、兵站(戦の前線部隊に向けて食糧や武器など必要な物資を輸送する部隊)の計算を行うときにそろばんが必要だったんですね。

輸送経路や前線への物資輸送に、どれぐらい時間がかかるかなど、時の戦国武将たちはそろばんを活用したのです。

江戸時代(1603年~)のそろばん

江戸時代に入って間もない1627年には、数学者である吉田光由が数学の原理をわかりやすく説明した『塵劫記(じんこうき)』を記します。

『塵劫記』のおかげで庶民にも数学が広まり、同時にそろばんも普及することとなります。

日本独自の数学体系である「和算」が発展し、高度な計算にそろばんが使われました。

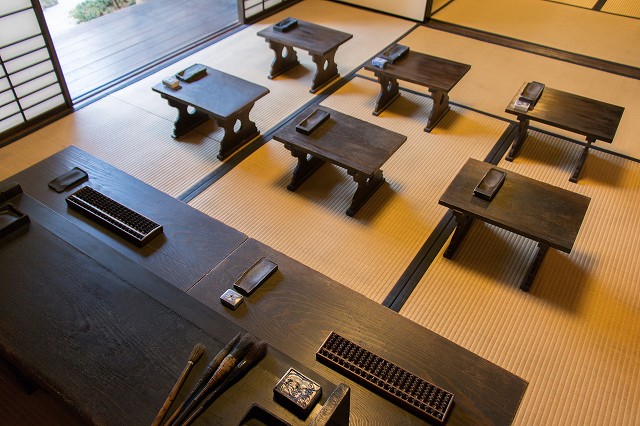

一方で、江戸時代は、幕府や諸藩の政策で、庶民の学校である寺子屋が日本のいたるところで開かれるようになります。

そこでは子どもたちに「読み、書き、そろばん」が教えられました。

この寺子屋により、そろばんは庶民に広く伝わるようになりました。

明治時代(1868年~)のそろばん

明治維新を迎えた日本は、西洋の学問を積極的に取り入れていきました。

明治5年には学制発布が実施され、西洋式の数学が日本の教育に採用されることになります。

江戸時代に隆盛を極めた和算は日本独自の数学とみなされ、教育には取り入れられませんでした。

しかし、西洋の数学の指導方法に慣れていないこともあり、国民にとって親しみのあるそろばんを使って計算指導をするようになります。

昭和時代:戦前(1926年~)のそろばん

昭和になると、そろばんの形に大きな変化がみられました。

それまで5玉1つ、1玉5つだったそろばんが、ようやく5玉1つ、1玉4つの形に統一されたのです。

昭和10年(1935年)、小学校の教科書改訂により、5玉1つ、1玉4つのそろばんが推奨され、一気に普及しました。

しかし、桁の区切りは日本の数詞にあっていたため、4桁区切りのままでした。

※桁の区切りとは、そろばんの定位点のことです。現在は3桁区切りですね。

昭和時代:戦後(1945年~)のそろばん

戦後、そろばんの需要は最盛期を迎えます。

そろばん塾ブームや、オフィス需要を背景にしてそろばん産業は発展します。

電卓がまだ普及する以前、そろばんは会社や学校、家庭で日常的に使われる必需品でした。

しかしながら、電卓やコンピュータの発達により、そろばん産業が衰退の危機に陥ります。

そろばんは機械生産が難しい製品です。

それまで職人の手によって一つ一つ丁寧に作られていたそろばんは、電卓とコンピュータの台頭により、日本のあらゆる場面から姿を消していきました。

そろばん需要の衰退と共に、そろばん塾やそろばんを作る職人の数も激減しました。

平成時代(1989年~)のそろばん

しかし、そろばんを習うことで集中力や計算力が鍛えられるというメリットから、小学生に人気の習い事として再び注目を浴びるようになりました。

最近では、右脳開発に着目した珠算式暗算も人気です。

さらに、国内だけではなく、海外でも日本のそろばんが広まり、東南アジアなどで人気の習い事の一つになっています。

そろばんの産地の歴史

中国からそろばんが伝えられた後、日本では、各地でたくさんのそろばん産業が成長します。

しかし、そろばんの産業も時代の流れと共に衰退、今では、播州(兵庫県)と雲州(島根県)の2大産地に縮小しました。

播州そろばん

「播州そろばん」は、兵庫県小野市に位置する産地です。

かつて豊臣秀吉の攻撃を受けた三木城(兵庫県)が陥落する前、周辺に住んでいた人たちは戦火を逃れ、大津(滋賀県)に避難していました。

小野の人達は、その避難先である大津で、そろばんの文化に出会うことになります。

滋賀県大津は、近江商人が活躍した地でもあるように、さまざまなモノと人が行きかう交通の要所であり、商業も盛んな地域だったため、計算道具としてのそろばんが広く普及していたのです。

大津でそろばんの技法を習得した小野の人びとは、戦が治まると元いた小野に帰り、そろばんの生産を始めました。

これが播州そろばんの始まりです。

雲州そろばん

雲州そろばんは、島根県横田町で製造される有名なそろばんです。

1804年に、島根県仁多町の地主が、傷んだそろばんの修理を宮大工(村上吉五郎)に頼み、さらにその宮大工が修理したそろばんの技術に別の大工(隣村・横田の高橋常作、村上朝吉)という二人の大工が改良を加えたのが雲州そろばんの始まりです。

そろばんの歴史・まとめ

以上、そろばんの歴史を簡単に紹介しました。

日本の歴史とともに発展してきたそろばんですが、これだけ長期間、使われている計算道具も珍しいのではないでしょうか。

そろばんに関する歴史的な資料はあまり多くはないのですが、歴史を調べてみると案外、面白いものです。